日本の児童文学の中でも名作とされる「ごんぎつね」。その物語は、いたずら好きなキツネのごんが、無意識のうちに引き起こした悲劇と、その後の償いを描いた感動的な作品です。この記事では「ごんぎつね」のあらすじを時系列で解説しながら、作品が持つテーマやメッセージについても深掘りしていきます。ごんが抱える罪の意識と、それを償おうとする行動がどのように物語を展開させるのか、一緒に見ていきましょう。

「ごんぎつね」の簡単なあらすじと登場人物の紹介

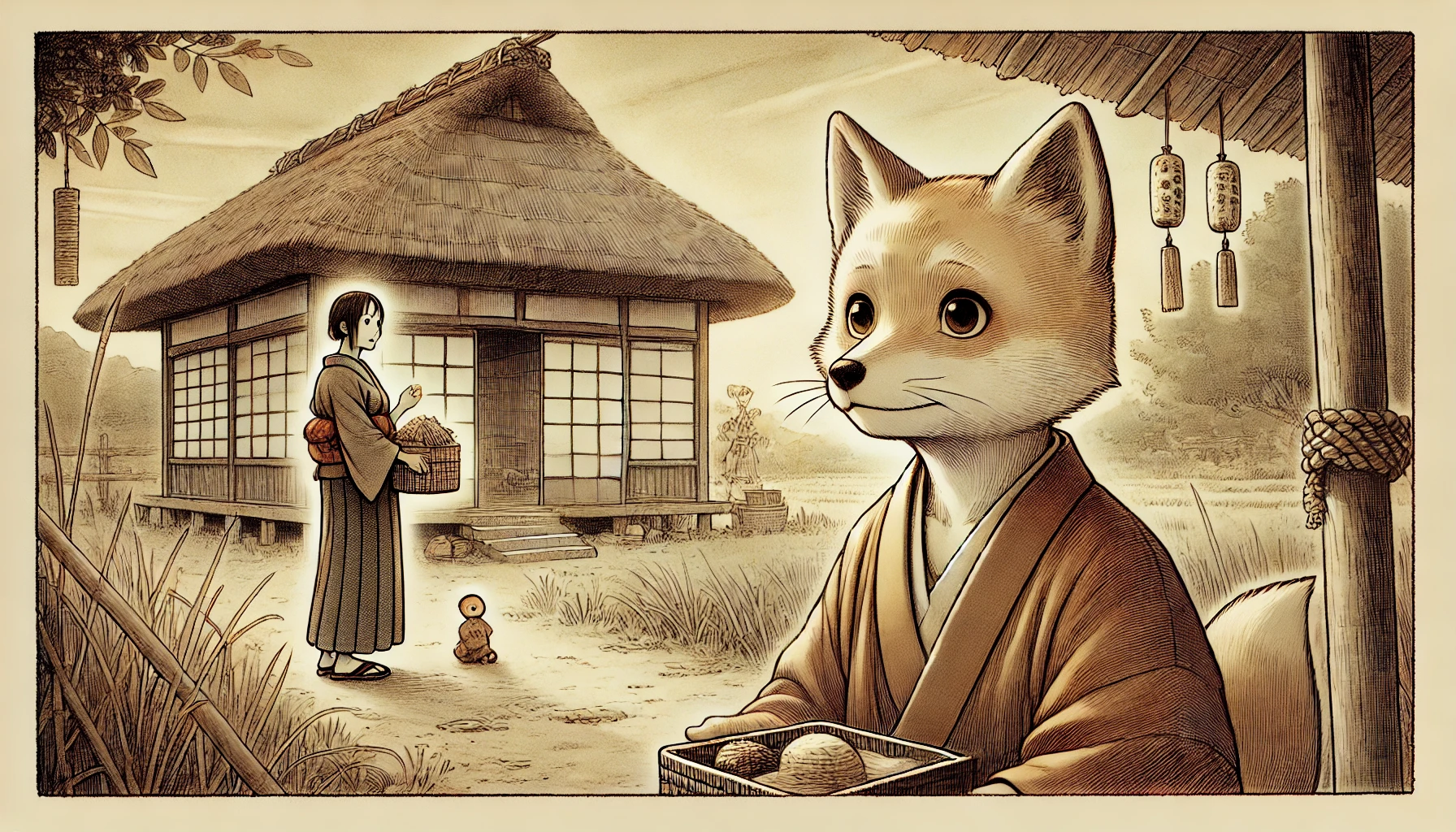

物語の中心にいるのは、いたずら好きで自由奔放なキツネ、ごん。彼は人間の村に住む村人たちにさまざまないたずらを仕掛けては楽しんでいました。しかし、ある出来事をきっかけに、ごんのいたずらが一人の村人に大きな悲しみをもたらします。村人の名前は兵十。彼との関係が物語の進行を左右し、悲劇的な結末へと導いていきます。

新美南吉が描く「ごんぎつね」の背景

「ごんぎつね」は、児童文学作家・新美南吉が大正時代に発表した作品です。新美南吉の作品は、しばしば自然や動物、そして人間の心の機微をテーマに描かれますが、「ごんぎつね」もその一例です。物語は日本の田舎の村を舞台にしており、読者は日本の昔ながらの風景や文化が色濃く反映された作品の中に引き込まれていきます。

作品の舞台は山間の村

この物語は、自然豊かな日本の山間の村が舞台となっています。村の人々はシンプルな生活を送り、農作業や狩りなどで日々の暮らしを立てています。そんな中、キツネのごんは村人たちの生活にちょっかいを出す存在として描かれています。村の景色や季節の移り変わりが、物語全体の雰囲気を美しく彩ります。

「ごんぎつね」の時系列で見るあらすじ

いたずらをするキツネ、ごん

物語の冒頭、ごんは村人たちにいたずらを仕掛ける無邪気なキツネとして登場します。彼のいたずらの中でも特に重要なのが、兵十に対して行ったいたずらです。ある日、兵十が川で魚を取っているところに現れたごんは、彼の取った魚を盗み出してしまいます。この何気ないいたずらが、後に大きな悲劇へと繋がるのです。

兵十の母の死とごんの後悔

ごんのいたずらが引き起こしたのは、単なる迷惑ではありませんでした。兵十はその日の魚を母のために捕っていたのです。しかし、母親はその後、病気で亡くなってしまいます。ごんは、自分のいたずらが兵十に与えた影響を知り、深い後悔と罪の意識に苛まれるようになります。

ごん、お前だったのか|真実が明らかになる瞬間

ごんは自分の罪を償おうと決意し、密かに兵十の家に食べ物を届け始めます。栗や松茸などの山の恵みを、兵十が気づかないように置いていくごん。しかし、兵十はそれが誰の仕業か分からず、不審に思います。そして、最終的にごんがその行為をしていたことを知った兵十は、「ごん、お前だったのか」と気づきます。この瞬間が、物語のクライマックスとなり、兵十とごんの間にある誤解が解けたかに見えますが、物語はここで急展開を迎えます。

「ごんぎつね」に込められたテーマ|人間関係と思いやりの心

「ごんぎつね」の物語が読者に強く訴えかけるのは、思いやりの心と人間関係の難しさです。ごんは兵十に対して償いの行動を取りますが、その努力が報われることはありません。誤解が生んだ悲劇の結末は、他者の気持ちを理解することがいかに難しいかを象徴しています。

ごんの罪の意識と償いの行動

ごんの行動は、ただのいたずらから始まりましたが、次第に彼は罪の意識に囚われ、その償いを果たそうとします。しかし、償いのつもりで行った行動が兵十にどのように受け取られるのか、結果的にその行動が理解されないまま、悲しい結末を迎えるのです。このように、物語は他者の気持ちを読み取ることの難しさを繊細に描いています。

他者の気持ちを理解することの難しさ

「ごんぎつね」は、他者の気持ちを察することの難しさを中心に描かれた作品です。ごんがどれだけ兵十のためを思って行動しても、その思いは直接伝わることはなく、最終的には誤解によって取り返しのつかない悲劇を生んでしまいます。このテーマは現代にも通じるものであり、人間関係においていかに誠実であっても、その誠意が正しく伝わるとは限らないことを教えてくれます。

結論|「ごんぎつね」が教える思いやりと誤解の結末

「ごんぎつね」は、誤解とその結果として生じる悲劇を描いた感動の物語です。ごんの行動は、誤解が生む悲しみと、他者を思いやることの難しさを象徴しています。彼の罪を償おうとする必死の努力は報われず、物語は悲しい結末を迎えますが、それでもごんが抱いていた思いやりの心は、読者に強く訴えかけます。読者はこの物語を通じて、自分自身の行動や他者との関わり方について改めて考えさせられることでしょう。