芥川龍之介の『藪の中』は、事件の真相を明かすことなく、読者に「真実とは何か?」という問いを投げかけるユニークな構造の作品です。複数の証言が交錯し、それぞれ異なる視点で語られることで、物語は単なるミステリー以上の深みを持っています。人間の主観と真実の関係を描き出す本作は、今でも多くの読者に共感を呼び続けています。

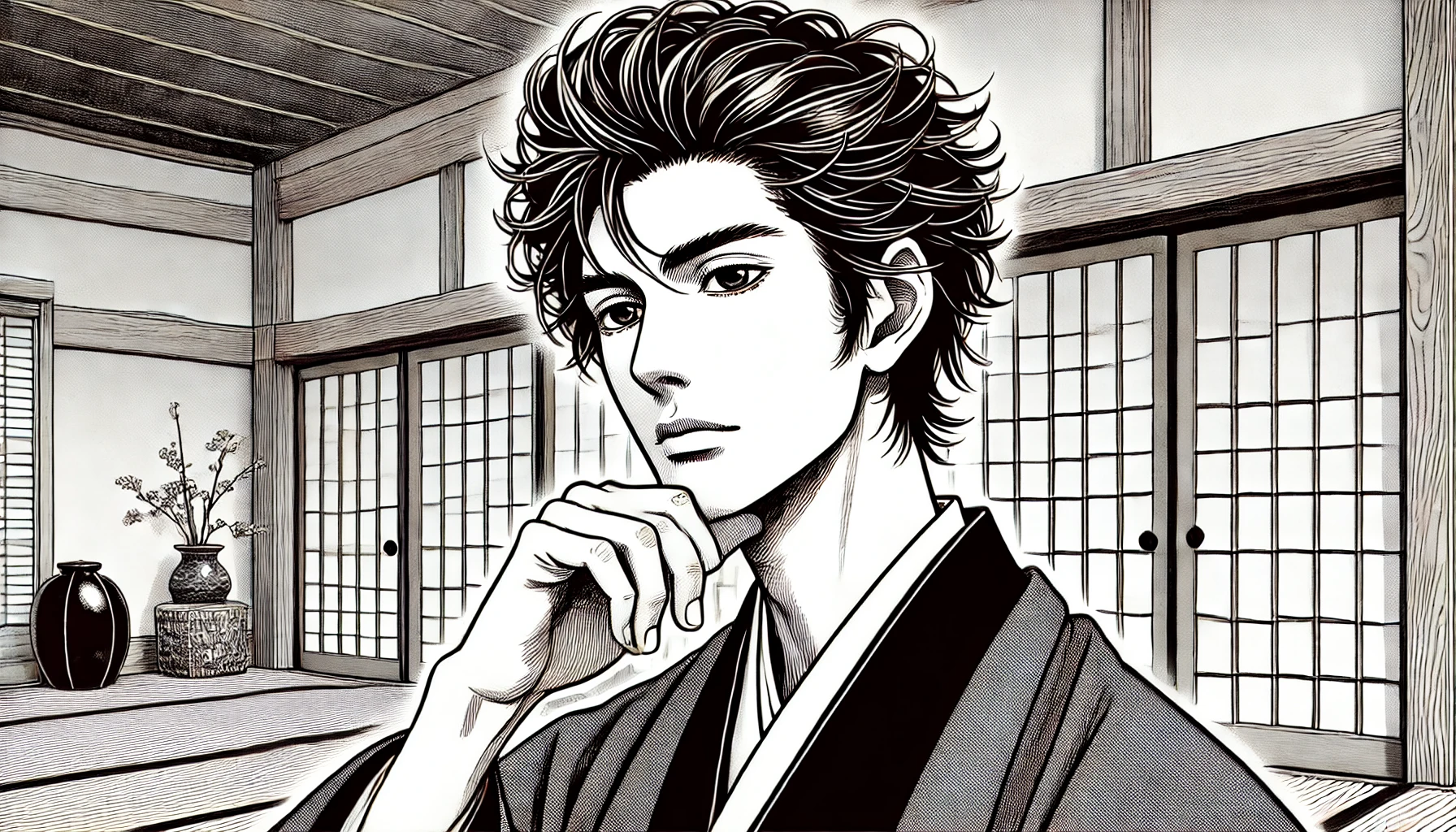

「藪の中」の概要:芥川が描く多面的な真実

『藪の中』は1922年に発表され、芥川の代表作として知られています。作品は、ある男の殺害事件を軸に、登場人物たちがそれぞれの視点から証言を行う構造を持ちます。しかし、証言は矛盾し合い、真実は曖昧なまま物語は進行します。この曖昧さこそが本作の核心であり、芥川は真実を捉える難しさを巧みに描いています。

「藪の中」のテーマ:人間の主観性と真実の相対性

物語のテーマは「真実の追求」と「人間の主観性」です。登場人物たちはそれぞれの立場や感情に基づいて事件を語り、その結果、真実は一つではないことが示唆されます。真実が複数存在するというこのテーマは、現代社会における多様な価値観や解釈の問題にも通じています。

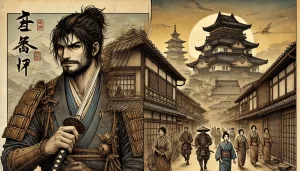

事件の証言:語られる真実の断片

事件は一人の男の死を巡るものであり、登場人物たちがそれぞれ異なる視点からその真相を語ります。ここでは、各証言者が語る内容を掘り下げ、どのようにして物語が複雑化していくのかを見ていきます。

木こりの証言

木こりは、偶然事件現場を発見し、殺された男の遺体を目撃したと証言します。彼の証言は事実関係を述べるだけにとどまっており、殺人の動機や詳細には触れられません。彼の証言は、物語の出発点として読者に事件の概要を伝える役割を果たしています。

旅法師の証言

次に登場するのが旅法師の証言です。彼は事件の現場を目撃したと主張しますが、彼の証言も木こりのものとは異なり、曖昧な部分が目立ちます。この証言は物語にさらなる謎を提供し、読者を混乱させます。

多襄丸を捕えた男の証言

盗賊の多襄丸を捕まえた男も証言します。彼は、多襄丸が自ら殺人を認めたと語りますが、その証言内容は他の証言とは食い違っています。この証言によって、事件の謎は一層深まります。

妻と多襄丸の証言:複雑化する真相

物語の鍵となるのが、殺された男の妻と、多襄丸の証言です。これらの証言は事件の核心に迫るものですが、彼らの証言もまた矛盾しています。

妻の証言

妻は、事件当日に何が起こったのかを涙ながらに語ります。しかし、彼女の証言は他の証言者と大きく食い違っており、彼女がどこまで真実を語っているのかは不明です。彼女の証言には、夫に対する複雑な感情が絡んでいることが示唆されます。

多襄丸の自白

多襄丸は、自分が事件を引き起こしたと語りますが、その動機や経緯については自己中心的な解釈が強調されます。彼の自白もまた、真実を明かすには至らず、読者はさらに困惑することになります。

霊媒による死霊の証言:最も不可解な証言

霊媒を通じて、死んだ男の霊が語る証言は、物語の中でも最も奇妙で超自然的なものです。この証言は、それまでの証言とは大きく異なり、さらに読者の混乱を招く要因となります。霊媒の証言は物語に超現実的な要素を加え、読者に対して事件の真実が決して一つではないことを強調します。

「藪の中」の魅力:読者に問いかける真実の捉え方

『藪の中』の最大の魅力は、その曖昧さにあります。各証言が少しずつ異なり、どれもが真実の一部を含んでいるように見える一方で、完全な真相にはたどり着けません。この手法は、読者に事件の解決を委ね、さらに物語を深く楽しむ要素を提供します。芥川の巧妙なストーリーテリングによって、読者は自身の想像力を働かせ、真実を追い求めることになります。

まとめ:真実の曖昧さが示す現代的なテーマ

『藪の中』が現代に通じる理由は、その普遍的なテーマにあります。真実は一つではなく、見方や立場によって異なるというメッセージは、今日の社会における多様な価値観や解釈の問題に通じます。芥川の描いたこの物語は、真実の追求そのものが無限に続く探求であり、その過程で読者自身が何かを考え、感じ取ることを促してくれます。